| 番号 | 139 |

|---|---|

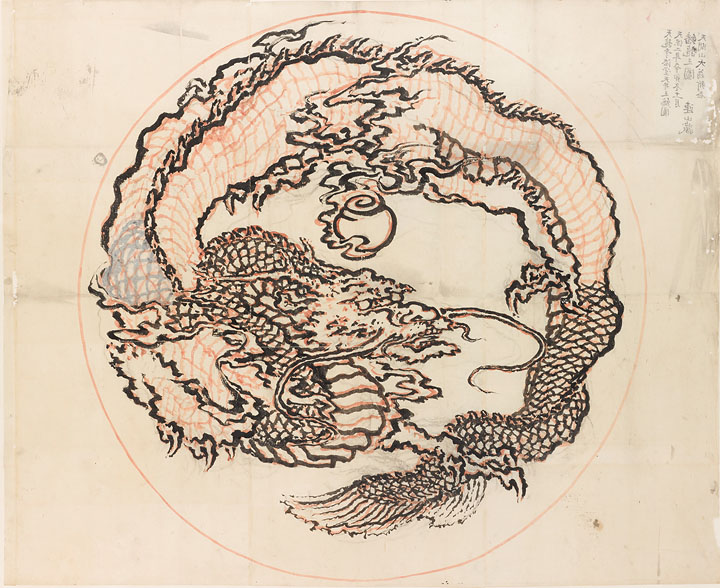

| 原作者(流派) | 岸駒 (岸派) |

| 表題 | 蟠龍之図 |

| 材質技法 | 紙本墨画 |

| 形態 | 裏打 |

| 員数 | 1 |

| 法量 縦×横(cm) | 97.6×119.5 |

| 制作年 | – |

| 写作者(所蔵者) | (岸)連山 |

| 写作年(所蔵年) | 天保2 (1831) |

| 銘文(表) 款記写・画賛写・写作者(所蔵者)の留書等 | – |

| 銘文(裏) 写作者(所蔵者)の留書等 | 「天龍寺法堂天井之縮圖/天保二年辛卯冬十一月/蟠龍之圖/天開山大翁所図/連山蔵」 |

| 備考 | 岸駒の息子岸岱の次男岸礼の家系にあたる岸大路家に岸駒作の蟠龍図の縮図が伝存。画裏に、文政11年(1828)に「天龍寺法堂天井縮本模写之」との写作者(所蔵者)の留書あり(「岸大路家所蔵 岸派絵画資料目録」『栗東歴史民俗博物館紀要』第7号、2001年)。 |

| 解説 | 岸駒の画の模写です。本品は、画裏の写作者(所蔵者)の留書から、天開山大翁(岸駒)が描いた天龍寺(京都市右京区)の法堂天井画の縮図(縮小模写)であることがわかります。天龍寺は、文化12年(1815)正月5日の大火で諸堂の大半を焼失し、その復興過程の文政10年(1827)2月、岸駒に客殿(方丈)裏の間と縁側杉戸一式の障壁画制作を依頼、これに応じた岸駒の指揮のもとで、岸派一門が制作に取り組んだことが知られます(『年中記録』)。これと関わって、法堂の再建にあたっても、天龍寺から岸駒に天井画製作の依頼があったのでしょう。なお、天龍寺の法堂は元治元年(1864)の蛤御門の変の兵火で再び焼失しており、岸駒の描いた天井画は残っていません。 |