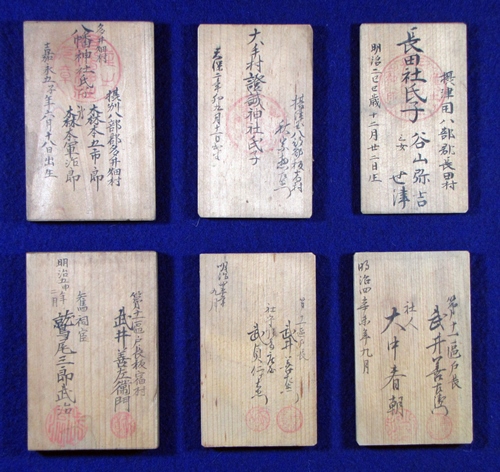

| 年代 | 明治4年・5年(1871・1872) |

|---|---|

| 法量 | - |

| 解説 | 明治4年(1871)7月、政府は、「大小神社氏子取調規則」を発令し、すべての国民はどこかの神社の氏子となり、神社が発行する守札(氏子札)を持つことを義務づけました。これを氏子調といい、同年4月公布の戸籍法と密接に関わって、神社に氏子として登録することを通じて戸籍制度を補完することをを目指した制度と考えられています。これらが氏子札の実物で、右からそれぞれ長田神社、証誠神社、多井畑八幡神社発行のものです。表(上)には「○○神社氏子(社印)」の文言・住所・本人の姓名と誕生日・父の名、裏(下)には発行の日付と発行に関わった第11区戸長武井善左衛門と各社の祠掌(神職)の署名捺印がしたためられています。これを持つ者が当該神社の氏子であることを証明する氏子札は、氏子調の制度のもと、身分証明書あるいは戸籍の一部の役割をになうことになりました。 |